知ってるようで知らない「許認可」のしくみ

~起業前に必ず知っておきたい11のポイント~

そもそも営業許認可ってなに?知らないと必ず起業に失敗する?

「飲食店をはじめるには、保健所の『許可』が必要だ」ということを聞いたことはありませんか?

この『許可』は、どういった意味があり、なぜ必要なのでしょうか。

許認可によって、例えば店舗条件が絞られたり、一緒に事業をする人を考えたりと、その事業の根本を決定する上で大事なものとなります。

起業を考えているのであれば、まず最初に許認可について調べましょう。

ここでは、そもそも許認可とはどういうものかを詳しく解説していきます。

1. なぜ自由に始められないの?

わたしたちには色々な自由が憲法上で約束されています。

「職業選択の自由」もその中の一つです。

そうなると、

「誰がなんの店をやっても自由でしょ!わざわざ許可をもらわないといけないのはなぜなの?」

という考えが生まれるかもしれません。

この「自由」は、あなたの自由を保障すると同時に、他人の自由も保障されるものです。

自分の自由だからと勝手きままに権利をふりかざし、そのせいで他人の自由を侵害してしまうことは固く禁止されているのです。

もし、自由の名のもとに、保健所からの許可を得ずに飲食店を始めたとします。

もちろん、保健所の調査は入っていません。

そこで食事をしたお客さんが、衛生面の不備から食中毒になってしまったら・・・。

お客さんの「健康に生活する自由」を奪ったことになります。憲法第22条は、「公共の福祉に反しない」範囲での職業選択の自由を認めています。

こういったことから、誰かの自由を奪う可能性が高い業種のものには、一定の条件を与え、業者はその条件をクリアすることで、誰かの自由を奪う可能性を低くするよう努めなくてはならないのです。

2. 実は「許認可」というものはない!?

「許可」と「認可」が合わさってできた言葉が「許認可」です。

許可と認可は、全然違うものですが、ひとまとめに許認可と言われます。ここでごちゃっと頭が混乱するかもしれません。

一概的に【許認可】と呼ばれる中には「許可」「認可」「届出」「登録」「免許」・・・という種類があり、現在の日本ではこういった許認可権限は1万種類を超えます。

そこから、自分が開業するのに必要な許認可は何かを知り、その許認可を取得する手続きを始めなくてはなりません。

飲食店を始めるなら「許可」、クリーニング店を始めるなら「届(届出)」、倉庫業を始めるなら「登録」・・・さて、あなたに必要な許認可はどれでしょう?

3. 手続きはどこでやるの?

自分が必要な許認可を知ったら、どんな内容の許認可が必要なのかが分かります。

では、その許認可はどうやったらもらえるのでしょうか。

必要な条件は?必要な書類は?そもそも誰に許可をもらうのか?ということですが、許可を認める機関と、窓口は違う場合があります。

都道府県知事の許可が必要だからといって、都道府県庁に行っては間違いなケースがあります。

自分に必要な許認可を絞れたら、次はどの窓口に行くのかを調べましょう。そして、その手続ができる窓口に行きましょう。

下記に、主な許認可が必要な業種を挙げます。

あなたがしようと思う業種は、どの種類の許認可が必要で、どの窓口に行くのが正しいのかを知りましょう。

| 「業種」 | 「許認可の種類」 | 「窓口」 | 「サインをする機関」 |

|---|---|---|---|

| 職業紹介業 | 有料職業紹介事業許可 | 公共職業安定所 | 厚生労働大臣 |

| 一般労働者人材派遣事業 | 一般労働者派遣事業許可 | 公共職業安定所 | 厚生労働大臣 |

| 建設業 | 建設業許可 | 都道府県 | 国土交通大臣・都道府県知事 |

| 不動産業 | 宅地建物取引業免許 | 都道府県 | 国土交通大臣・都道府県知事 |

| 電気工事業 | 電気工事業開始届 | 都道府県 | 都道府県知事 |

| 産業廃棄物処理業 | 産業廃棄物処理業許可 | 都道府県 | 都道府県知事 |

| 旅客自動車運送業 | 旅客自動車運送事業許可 | 陸運支局 | 国土交通大臣 |

| 貨物自動車運送業 | 貨物自動車運送事業許可 | 陸運支局 | 地方運輸局長 |

| 貸倉庫・倉庫業 | 倉庫業登録 | 地方運輸局等 | 地方運輸局長 |

| 酒屋 | 酒類販売業免許 | 税務署 | 税務署長 |

| リサイクルショップ | 古物商営業許可 | 警察署 | 公安委員会 |

| 自動車運転代行業 | 自動車運転代行業認定 | 警察署 | 公安委員会 |

| スナック・キャバクラ | 風俗営業許可 | 警察署 | 公安委員会 |

| 麻雀店 | 風俗営業許可 | 警察署 | 公安委員会 |

| 有料駐車場 | 貸駐車場届出 | 市町村 | 市町村長 |

| 美容院 | 美容院開設届 | 保健所 | 都道府県知事 |

| 旅館・ホテル・民宿 | 旅館業許可 | 保健所 | 都道府県知事 |

| 飲食店 | 食品製造業許可 | 保健所 | 保健所長 |

4. もっとも厳しい「許可」

法令的に禁止されている行為があります。しかし、ある一定の基準を満たせば「やってもいいよ」と言われます。それが「許可」です。

元々禁止をされているので、許可を得るためには厳格な要件があります。また、必要な条件を揃えたからといっても行政機関の自由な判断・裁量により、下りないケースがあるのも許可制の特徴です。

代表的なものでは飲食店業や自動車運転があります。

飲食店は、提供された食事が不衛生なものであれば、最悪の場合死に至らしめることもあります。

こういったことから、飲食店をすることは基本的には禁止されています。

自動車運転の場合も然りで、人にケガや死をもたらす危険が大きいので、基本は禁止なのです。ただし、提示されている条件をクリアすれば「やってもいいよ」となるのです。

ちなみに、運転「免許」と言われていますが、運転することを「許可」されている(禁止を免れている)という認識です。許認可の一種の「免許」とは異なるものです。

5. 「認可」がなくても営業できる

「許可」は禁止されているものを、行政的な手続きを踏むことで解除されることを言います。

「認可」は元々禁止はされていませんが、行政的な手続きを踏むことで、法律上の効力を完成させることができます。

元々禁止されているものを許可なく営業することは、罰則の対象になります。

しかし、認可は禁止されていることではないので、営業を行っていたとしても、罰則の対象にはなりません。

ただし、無認可は法律上の効力が未完成の状態であるので、法律上の規定外であるものと判断されます。

許可の場合は、条件をクリアしても行政機関の自由な裁量によって不許可となる場合があるのに比べ、認可は条件をクリアしていれば、認可を与えなくてはなりません。

代表的なもので、保育園が挙げられます。認可がないいわゆる「無認可保育園(正しくは認可外保育園)」は、法律の規定外のものなので、報告の義務がなかったり、行政が定める「保育所」の条件が揃っていない等が考えられますが、営業すること自体はできるのです。

6. お知らせをすることで営業開始の「届出」

提示されている条件をクリアしましたよ、と定められた行政機関に提出をし、それに対するイエスノーの返事を待たなくてはいけない許可・認可と違い、「この事業を開始します」と行政側にお知らせが到達することで、営業を開始できる手続きのことを「届出」といいます。

提出するだけで、特段その返事を待つ必要がない一方的な手続きだという点が大きな違いです。

もちろん、提出したものに不備があれば何かしらの連絡はあります。

届出が必要な主な事業は、クリーニング店や美容院等が挙げられます。

あまり、人に危害を加えるとは考えにくい事業に対する手続きと言えるでしょう。

7. 公的な証明となりうる「登録」

必要な条件を揃えてさえいれば、行政側の都合などに関係せず事業を開始することができる点で、届出と似た性質があるのが「登録」です。

一方的な手続きではありますが、公簿に登録された時点で完成です。行政機関の判断などはないので、待つ必要が無い分比較的短期間で手続きを終えることができます。

登録は許可と届出の中間のような役割で、一定条件を満たせば公簿に登録されますが、一定条件に違反があれば、登録を抹消される側面もあります。

また、一般的に登録には有効期間があるので、再登録等の手続きを行うことを忘れてはいけません。

8. 権利や資格を与える「免許」

特定の人のある能力に対し、権利や資格を与える意味を持つのが「免許」です。

免許と言われて思いつくのが、「医師免許」ではないでしょうか。厳密に言うと、医療行為は禁止されている行為なので、その禁止行為を解除できる人=医療行為をする権利を与えられた人、に医師免許を与えることになります。

こういった観点から、免許の中でも許可の性質に似ているものがあります。

同じように、酒屋を営む場合に「酒類販売免許」が必要な理由は、お酒を販売することは原則禁止されているからなのです。

9. 許認可制度は日々変わる

2015年から改正派遣法が実施されました。

それまでは、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業とに分かれていて、特定労働者派遣事業は届出制であり、一般労働者派遣事業は許可制でした。こういった区分を廃止し、労働者派遣事業は一律許可制が取られることになりました。

今までは届出制としていたものが、時代の流れや人材の派遣の問題点が浮き彫りになることなどで、許可制を取ることになった派遣法のように、柔軟に改正されるものです。

また、これから増えるであろう「民泊」に対して、宿泊の仕方によって許可制と届出制とで区分しようという動きもあります。

事業を行っていく上で、そういった改正の情報をキャッチすることはとても大事ですし、迅速に対応することが事業主としての責任ではないでしょうか。

10.多様な商品を扱うネットショップ

簡単に登録でき、簡単にショップオーナーになれることから、ネットショップ事業(インターネットによる商品の販売等)を始める人は、いまだ多いです。

ネットショップを開店すること自体は、何も問題がないのですが、扱う商品の中に、許可や免許が必要なものは含まれないかを確認してください。

手作りのクッキー等を販売するには保健所に定められた設備が必要ですし、お酒を売るなら酒類販売免許が必要です。

また、中古品を販売するなら古物営業許可が必要です。

逆に、自分が何かを購入する際には、そのショップはきちんと許可を取っていて表示をしているか、ということは大事な購買判断材料になるかと思います。

11. 更新・有効期間をお忘れなく

一度許認可を取ったからと、更新を怠るとその効力は無いものとされます。

そうするとまた、取得実績があったとしても、最初からの手続きになります。それだけ、許認可事業は厳しくされないといけないものです。

事業主になれば、義務や責任がついてくるものです。知らなかった、忘れていたでは済まされません。

まずは、事業を行う前にしっかりと調べ、適切な手続きを踏み、健全に営業することを心がけ、「他人が自由に生活する権利」を奪うことはないかということを念頭に置くことが、事業主の責任ではないでしょうか。

![]()

起業を考えていますが、何から始めればよいでしょうか?

よくあるご質問です。

ズバリッ!

「お金を貯めましょう!」

以上、一言回答です^^v

当たり前ですが、お金がなければ、起業はできません。

自己資金ゼロで国の助成金や補助金のみを頼りに起業しようとされる方がいますが、それはできません。他人のふんどしで相撲は取れません。税金ですから。自己資金ゼロで開業しようなんざ100年早い!と言われて終わりです・・・。

こちらにも書いていますが(起業とお金(資金調達・助成金・節税)の問題について考えよう。)、助成金や補助金はあくまでも補助的なものです。

多くの助成金等は仮に申請が通ったとしても後から入金されます。自己資金ゼロで助成金のみでの創業は、現実的にはありえません。

今あなたがサラリーマンなのであれば、コツコツと資金を貯めておきましょう。月々1万円でも2万円でも、いいです。可処分所得の中から可能な範囲でコツコツ貯金してください。

これなら今スグにでも始められますね。

自己資金は事業の元手となるお金です。多ければ多いほど資金繰りに余裕が生まれます。投資(広告・設備・人など)もブレーキを踏むこと無くできますので、事業が軌道に乗るのも早いです。

それだけでなく、自己資金を少しでも多く貯めこんでおけば、日本政策金融公庫や制度融資などの創業融資を利用する場合にも非常に有利です。総事業費の2分の1程度の自己資金があれば、かなり高い確率で融資が下ります。

日本政策金融公庫は長期の低金利ですし、条件があえば無担保・無保証人での借り入れも可能です。

銀行などの民間銀行ではあり得ない条件ですが、公的機関である公庫であればこそ、高条件での借り入れが可能なのです。

例えば1000万円の元手が必要な事業で、500万円をコツコツ貯めて来たAさんが残り半分の500万円を貸してください。と言うのと、100万円だけしか貯めてこなかったBさんが残りの900万円を貸してください。と言うのとでは、金融機関の印象は全く異なりますよね。

仮にAさんとBさんの職歴や事業経験が全く同じ条件だったとします。

あなたならどちらにお金を貸すでしょうか?僕ならAさんです。あなたもそうだと思います。

Aさんの事を全く知らなくても、努力家で誠実だなと思いませんか?当然、Bさんよりも成功しそうですよね。

経営者としての潜在能力はBさんの方が優れていたとしても、それはこの段階では金融機関にはわかりません。自己資金はあなたの誠実さ、真面目さをアピールする唯一の材料といってもいいのです。

別に金融機関からの借り入れが必要でなかったとしても、家族や知人友人の協力も得やすいでしょう。

真面目に働いてコツコツとお金を貯めてきた人に、周りも応援したくなるものです。

将来、起業はしたいがアイデアが浮かばない、いまはまだ起業する自信がないという方は、とりあえずは今スグにでもはじめることができる貯金からスタートしておきましょう。

![]()

結局のところ起業するにはいくら必要なのか?

~創業融資の自己資金と起業後の生活費の関係について~

創業融資の自己資金については、こちらのページ(結局、自己資金はいくら必要なのか?~日本政策金融公庫と制度融資編~)をご覧頂ければと思いますが、

今回は少し視点を変えて、

「結局のところ起業するには一体全体いくら必要なのか?」

を見ていきたいと思います。

融資における自己資金とは、簡単に言えば「事業のために自由に使えるお金」です。ポイントは「事業のため」です。

よくあるのが、この自己資金にプライベートなお金、例えばその後の生活費なども含めてしまうケースです。

1000万円の事業資金が必要で、自己資金が500万円ある場合。

後の500万円を公庫から借りなければなりません。

500万円はコツコツと貯金をしてきた大事なお金です。

無事融資が下りて、開業します。

当初の事業計画どおり順風満帆に行けば問題はありませんが、そうならなかった場合は、どうなるでしょうか?

あなた自身の貯金がありませんから、事業が立ち行かなくなる=生活ができない=破産(最悪の場合)となってしまいますよね?

ですから、この例で起業を考える場合、自己資金を500万円も計上しちゃダメなのです。

あなたの現在の生活費が25万円としましょう。

起業後は切り詰めて20万円で考えると、半年分くらいは残しておきたいところです。事業がまったく上手くいかなくても、最低限の生活が半年はできる寸法になります。ですから、20万円×6ヶ月の120万円は残しておこなければならないのです。

半年あれば事業を立て直すことも可能でしょう。

ということは、です。今回の例で言えば、あなたが起業するのに貯めておかないといけないお金、起業に必要なお金は620万円になります。

500万円ではないところがポイントです。

「全てのお金を事業に突っ込んで背水の陣で臨むのだ!」

「そのくらいの気合がなければ事業は成功しない!」

と考える人もいると思いますが、そう甘くはありません。

起業後は予期せぬ出来事の連続です。会社経営とはそういうものです。事業計画どおりにいく方が稀なのです。

あなたが独り身ならそれでも構わないかもしれませんが、養うべき家族がいる場合はそうとも言ってられません。

もっと言えば、生活費まで脅かされるような精神状態で良い経営判断ができるわけありません。

創業融資を利用して起業をする場合は、当然ですが、あなたの生活費(最低でも半年分以上)は別枠で貯めておき、決して事業の為に使わないようにしましょう。

![]()

日本は欧米諸国と比べて起業にかかる費用・コストが異常に高い!

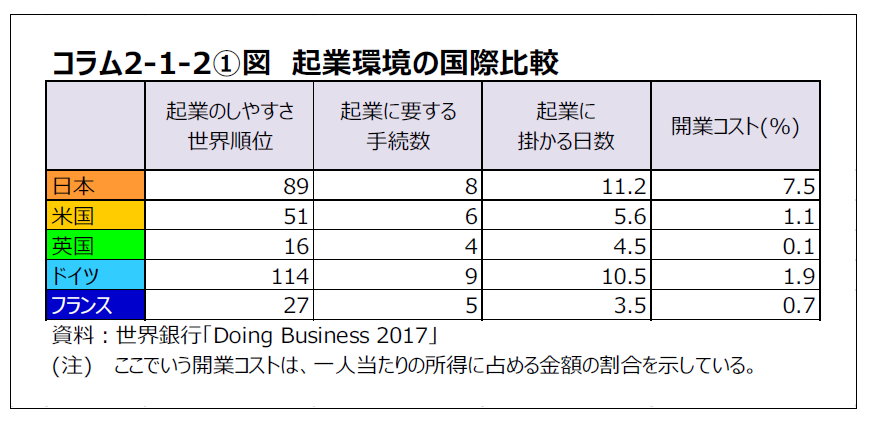

中小企業・小規模企業白書の2017年度版に「起業環境・起業支援施策の国際比較」という非常に興味深いデータが掲載されていました。

世界銀行「Doing Business2017」からの抜粋です(中小企業・小規模企業白書の実際のページはこちらです)。

これを見て正直驚きました・・・。

日本の開業コスト、群を抜いて高い!!

なんと、イギリスの75倍!!

アメリカの約7倍!

【中小企業白書2017年度版110Pより】

言わずもがな、日本は起業率も諸外国に比べると抜きん出て数字が低いです。

それも納得。うなずけますよね^^;

起業のしやすさランキングも89位。低いですね。

ちなみにイギリス16位。アメリカ51位。フランス27位。ドイツが114位。

ドイツが意外に低いなという印象です。日本もドイツも成熟社会をむかえてしまっているからでしょうか。

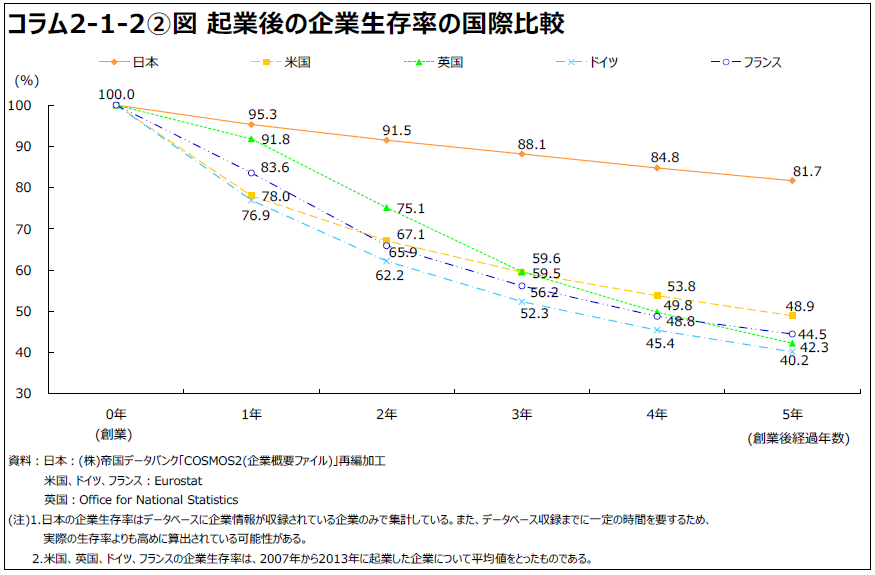

一方で、起業後の「企業生存率」はと言いますと、日本が断トツの1位!素晴らしいですね。

【中小企業白書2017年度版113Pより】

2年生存率が日本が91.5%。次いでイギリスが75.1%。アメリカ、フランス、ドイツと続きます。5年生存率は日本81.7%。次いでアメリカが48.9%、フランス、イギリス、ドイツ。日本が他国を突き放しており、他はどこも団子状態です。

堅実な国民性ゆえでしょうか。さきほどの「開業コストが高い」という結果と、何らかの相関関係があるかもしれませんね。

諸外国に比べて、開業にお金を掛けていますから、そう簡単に諦めて廃業するわけにもいきませんよね^^;

開業コストが高い、イコール、長きに渡ってお金(自己資金)を貯めなければならないということになります。

一概に準備期間が長ければ良いということにはなりませんが、このデータだけを見れば、「準備期間が長いほうが廃業率は低く、企業生存率も高い」ということが言えます。

日本は開業コストが高く、リスクを考えるが故に、きっちり準備を行う(自己資金を貯める)。

その裏返しで廃業率は低い。

素晴らしいではないですか。

日本人は日本人なりの起業の仕方、タイミングがあっていいんじゃないかと思いますね。

国としての取り組みは各国どうなっているのか

ただ、国の施策でいえば、起業率の高いイギリスやフランスがかなり充実していそうです。

スタートアップローン(メンタリング支援付き融資)、信用保証制度の充実、創業間もない企業への税制優遇措置等を通して国が全面的に起業をバックアップしているのでしょう。

イギリスなんかは5~11歳のこどもに実際に5ポンドを支給して1ヶ月の間、事業経営をさせるといった取り組みも行われているようです。

子供のうちからビジネスさせることが良いか悪いかは別として、お金・経済に関するセンスは幼少期だからこそ感覚的に身に付けることができるしょうね。

その5ポンドを0にしてしまう子もいれば、逆に増やせる子もいるでしょうから。いずれにしても、子供にとっては良い経験になるでしょう

今の日本の教育がどうなっているかはわかりませんが、お金の教育、事業経営の為の教育などはほぼ行われていないと思います。

話はそれましたが、日本は開業にかかる費用が高い。ではどうすればよいか。自己資金をコツコツ貯めるのは当然として、足りない分はどうするか。

日本にもイギリス同様国が起業を推進するための政府系金融機関が用意されています。日本政策金融公庫です。

民間の銀行は信用が無い新規開業者にはお金を貸しません。

開業費用が高い日本において、全てを自己資金で賄うことは難しいでしょう。それをカバーしてくれるのが日本政策金融公庫です。

新規開業者向けに非常に良い条件で貸付を行っています。長期貸付・低金利でかつ、無担無保証という制度もあります。

開業して成功するには準備も必要ですが、それと同等あるいはそれ以上に大事になってくるのが起業の「タイミング」です。

自己資金が足りないからといって、起業に適した絶好のタイミングを逃せば、その事業は十中八九失敗します。

欧米諸国同様に、公的期間がお金を貸してくれる制度がこの日本でもありますので、起業を考えている方は、積極的に利用してみましょう。

日本政策金融公庫に関しては、当サイトでも詳しく解説しています。ぜひ、参考にしていただければと思います。