これから会社を辞めるにあたって、退職届・退職願の提出は避けて通れない道。あまりなじみのない書類ですが、ポイントさえつかめばカンタンに作成が可能です。もちろん、「今日初めて『退職届』という言葉を知った」という場合でも。

このページでは、「退職届・退職願の書き方」と「見本・テンプレート」はもちろん、「退職願と退職届はどう違うのか」、「受け取り拒否されずに渡すにはどうしたらいいか」…など、一度は目を通して起きたい退職届・退職願の知識をわかりやすくまとめしました。

まずは退職届と退職願の違いからご説明します。

1.「退職届」と「退職願」の違い

退職届と退職願は、いずれも自己都合で会社を辞める際にほとんどと言って良いほど提出を求められる書類。民法および労働契約法の「労働契約の解約の申し入れ」を行うためのものです。役割は同じですが、提出後どのような場合に撤回できるかが異なります。

「退職届(とどけ)」は提出後に撤回できない

退職届とは、「退職します」と一方的に宣言するためのもの。労働契約を従業員側から一方的に解約する際の告知書類と言えるでしょう。提出後に撤回することは原則できません。

一度出したら引っ込みのつかない書類であることから、一般には、退職交渉で退職が確定した後に、最終確認用書類として提出を求められることが多いです。その一方、引き止めに合いそうな場合など、退職願よりも強く退職の意志を伝えたい場合に提出する場合もあります。

退職届が向いているシーン

- 退職願では引き止められてしまいそうな場合

- 何を言われても退職の意志を曲げるつもりがない場合

- 既に会社側と退職交渉がまとまっている場合

「退職願(ねがい)」は提出後に撤回できる

退職願とは、「退職させてほしい」とお願いするためのもの。労働契約を合意の上で解約するための申し込み書類です。従業員側からの「お願い」となるため、提出した後も企業側の最終権限者(人事権を有する人。一般的には社長ですが、会社によっては人事部長などの場合も)が受理・承諾するまでは、撤回することができます。

後で撤回できること、あくまで「お願い」ベースの書類であることから、退職交渉のはじめに提出したり、少しでもその会社に残る可能性がある場合に提出したり…といった使われ方に向いています。

退職願が向いているシーン

- 少しでも波風を立てずに退職交渉を進めたい場合

- 退職を念頭に置きながら企業と交渉を行いたい場合

- 待遇や処遇が改善されれば残っても良いと考えている場合

但し、一度退職の意志を掲げてしまった以上、「やっぱり撤回します」としても、容易に受け入れてもらえない可能性も。特に何週間も時間が経ってしまった後の撤回は裁判でも認められなかった事例があり難しいとされています。仮に残ることができたとしても、上司との間に気まずいしこりが残ってしまうこともあるでしょう。「どうせ撤回できるから」と安易な気持ちで提出しないように。

退職届と退職願のどちらかを出せばOK

退職願も退職届も承諾後の効力は同じ書類です。既に退職願を出している人は退職届を追加で出す必要はありません。

円満に辞めるなら退職願を提出

労働契約の一方的な解約通知である退職届をいきなり出すのは、もめごとの元。トラブルを防ぎつつ円満に退職したいなら、退職願を提出しつつ退職交渉を行うか、退職交渉をした上で相手の求めに応じて退職届を提出するのが一般的です。

求められなくても退職届・退職願は提出すべき

なお、退職手続きというものは、法律上、口頭で退職の意思を表明し、それが会社側に承認された時点で成立するものです。退職届も退職願もあくまで任意提出の書類に過ぎません。にもかかわらず提出が一般的になっているのは、退職に関わる「言った」「言わない」を避けるため。書面上にも残しておくことで、あなた自身にとっても、企業側にとっても、トラブルを防止することができますから、求められなかった場合も出しておいた方が無難です。

「辞表」を書くのは経営者や役員

「辞表」はよく退職届・退職願と混同されがちですが、経営者や役員等、一定の役職にある人が書くものです。一般的な従業員の場合は、「退職願」か「退職届」を提出しましょう。

辞表を出すべき人

- 企業の経営者

- 企業の役員(理事、取締役、執行役、監事・監査役、支配人、本店・支店の事業主任者など)

2.退職届・退職願の書き方

退職届・退職願は手書きが一般的です。パソコンで作成が認められている場合は専用のフォーマット・テンプレートをご用意しましたので、下記をご参照下さい。

それでは、手書きで作成する場合について見本付きで見ていきましょう。

用紙は便箋、ペンで手書きが基本

退職届の場合も退職願の場合も、便箋にペン書きが一般的です。便箋やペンの種類に明確な決まりはありませんが、暗黙のルールとしてが相応しいでしょう。

用紙のサイズ

下記いずれかを選択。

- A4便箋(210×297mm)

- B5便箋(182×257mm)

- セミB5便箋(177×250mm)

- 色紙判(177×230mm)

用紙の形式

- 白いシンプルなもの

- 罫線あり・なし(無地)どちらでも可

- 縦書きが一般的

ペンの種類

- インクは黒

- 万年筆またはボールペン(筆ペン・サインペンも可だが字が潰れる可能性アリ)

- 油性・水性どちらでも可だが水性の方が扱いやすい

- フリクションなどの摩擦で消えるペンは不可

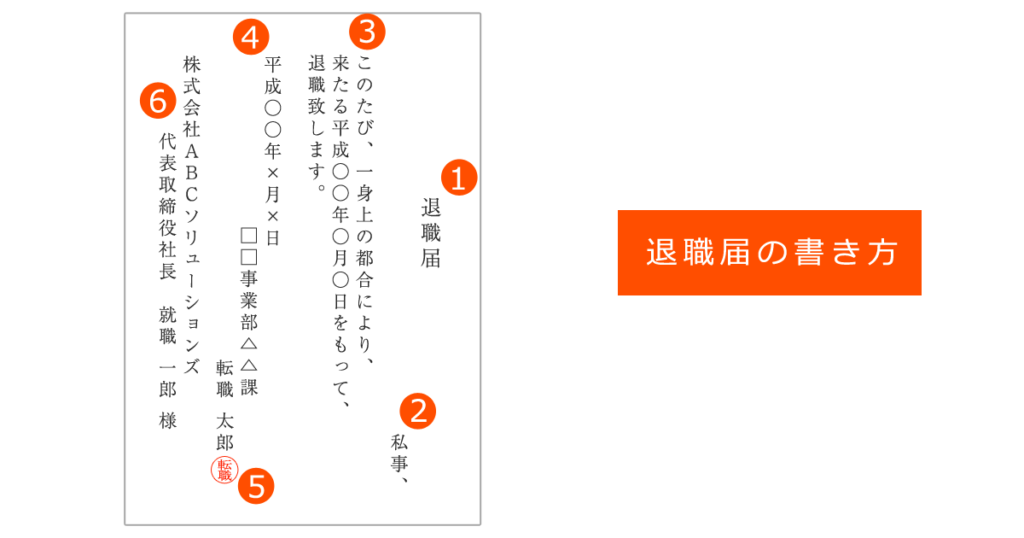

退職届・退職願の書き方(縦書き)

文言は決まっているため、上記をそのまま書いて下さい。ただし、改行箇所にはルールがありませんので、用紙に応じて適宜行って下さい。

退職届の書き方

1.一行目の中央に「退職届」と明記

2.二行目の最下に「私事、」として書き始める

※「私儀、」としても可。いずれの場合も「、」を忘れないこと

3.三行目の頭から次の文章を記す

退職届の本文「このたび、一身上の都合により、来たる平成○○年○月○日をもって、退職致します。」

※「○○年○月○日」には退職する日を記入。基本は退職交渉時に決まった日付、わからなければ退職交渉をした相手に確認。退職交渉がまだの場合は 退職交渉前に提出する場合 を参照

4.1行開けて、提出する日付と所属部署名、自分の名前を書く

5.自分の名前の下に認印または三文判(シャチハタのような朱肉がいらないものは不可)で捺印

6.宛名として、退職する会社の正式名称と代表者名(社長)を明記

※会社名は「(株)」「(有)」など省略は不可

※代表者名が自分の名前よりも上に行くよう余白を調整する

※「様」を忘れずに(様の代わりに「殿」としても可)

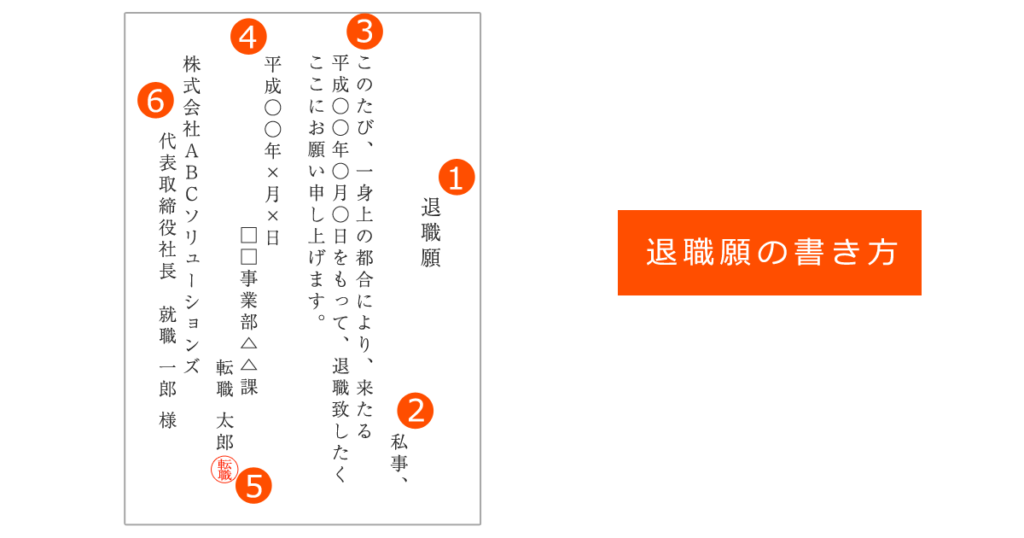

退職願の書き方

1.一行目の中央に「退職願」と明記

2.二行目の最下に「私事、」として書き始める

※「私儀、」としても可。いずれの場合も「、」を忘れないこと

3.三行目の頭から次の文章を記す

退職願の本文「このたび、一身上の都合により、来たる平成○○年○月○日をもって、退職致したく、ここにお願い申し上げます。」

※「○○年○月○日」には退職したい日を記入。基本は退職交渉時に伝えた日付、わからなければ退職交渉をした相手に確認。退職交渉がまだの場合は 退職交渉前に提出する場合を参照

4.1行開けて、提出する日付と所属部署名、自分の名前を書く

5.自分の名前の下に認印または三文判(シャチハタのような朱肉がいらないものは不可)で捺印

6.宛名として、退職する会社の正式名称と代表者名(社長)を明記

※会社名は「(株)」「(有)」など省略は不可

※代表者名が自分の名前よりも上に行くよう余白を調整する

※「様」を忘れずに(様の代わりに「殿」としても可)

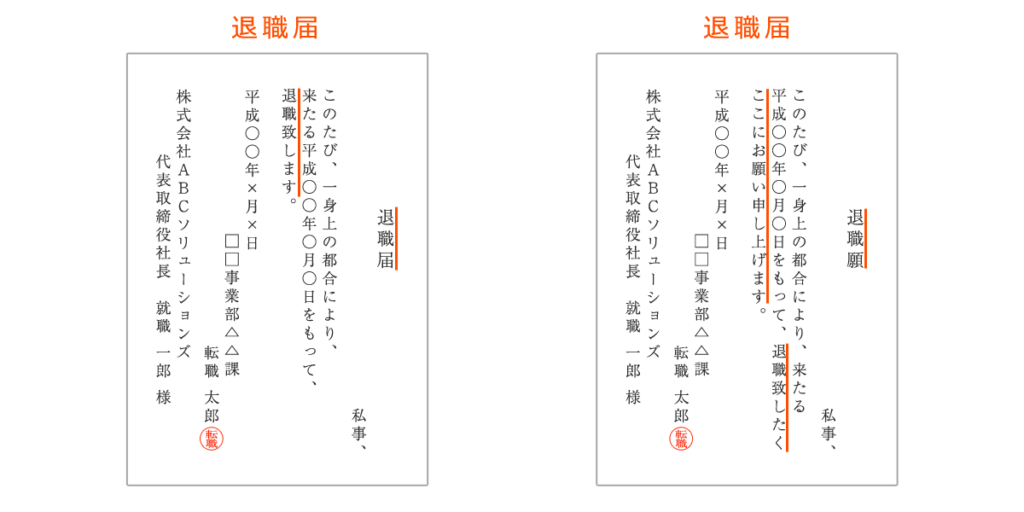

退職届と退職願で違う点は2箇所のみ

基本的にはほぼ同じですが、1行目の表題、3行目からの本文の結びが異なります。退職届なのに「お願い申し上げます」と書いたりしないよう注意。

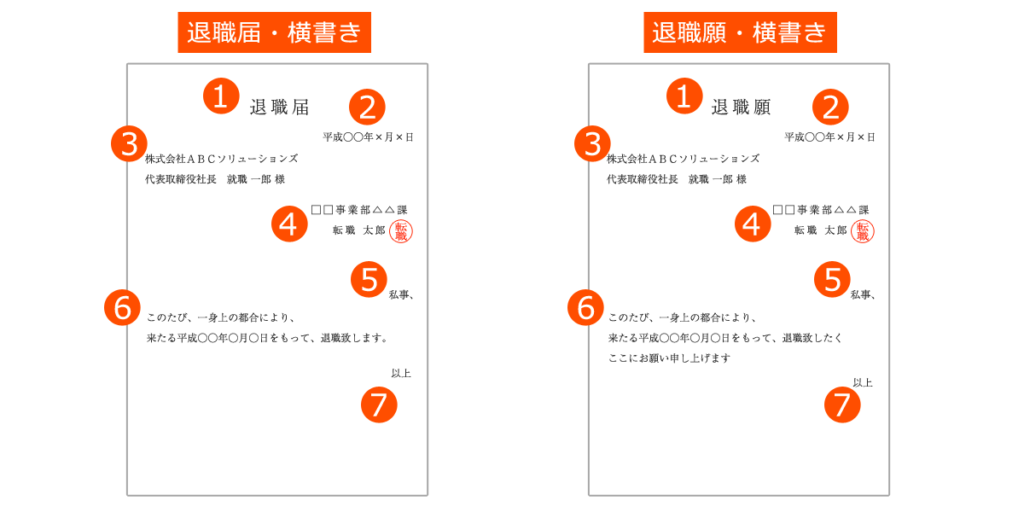

退職届・退職願の書き方(横書き)

退職届・退職願は一般的には縦書きが原則とされています。ですが、企業側から横書きでの提出を求められる場合もあるでしょう。横書きで書く場合、縦書きを単に横にすればいいわけではなく、一部、書く順番が異なります。下記の書き方を参考に横書きで作成しましょう。

|

縦書きとの違いは、まず日付・宛名・自分の名前が本文より先に来ること、そして文末に「以上」が付くことです。それ以外のルールは縦書きの場合と変わりません。

会社に退職願・退職届のフォーマットがある場合は…

会社に退職願・退職届のフォーマットやテンプレートが用意されており、そちらでの提出を求められている場合は、先方の指示に従って記入していきましょう。こちらで別途、退職願・退職届を別途用意する必要はありません。

どんな場合も退職理由は「一身上の都合で」

退職願・退職届には、明確な退職理由(たとえば「人間関係」や「待遇への不満」など)を書く必要はありません。意を決して書いた場合も企業側から「『一身上の都合で』として書き直して欲しい」と言われることも。いかなる理由であれ、自分の意志で退職する場合は、「一身上の都合」と書きましょう。

退職届・退職願の封筒ルール

退職届・退職願を書き終わったら、封筒に入れて直属の上司に渡しましょう。

退職届・退職願そのものに「こう書くべき」という形があるように、封筒にもルールが存在します。どの封筒でもいいというわけではありません。

色やサイズ、構造そして表書き・裏書きの仕方など、かなり細かくマナーがあります。必ず正しいルールに則ったものを用意しましょう。

テンプレート

退職届も退職願も手書きが基本ですが、もし企業側がパソコンで作成したものでも構わない、としていたら…。

Wordで縦書きの退職願・退職届を作るのは、実のところ手間が掛かります。下記にPC作成用のフォーマット・テンプレートをご用意しましたので、ぜひご活用下さい。

テンプレートの使い方

※代表者名があなたの名前よりも下にならないよう調整して下さい |

パート・アルバイトの場合…求められた場合のみでOK

パートやアルバイトを辞める際は、相手から提出を求められなければ、退職願・退職届を提出しなくても構いません。パート・アルバイトで退職届・退職願を要求されるケースはそれほど多くありませんが、雇用保険に加入している場合は、あなたが失業手当の受給対象となる関係から、企業側は「自己都合退職をした証拠」として、退職届か退職願の提出を求めることがあります。

書き方は正社員の場合と同様。「一身上の都合で」でOK

提出する場合は、アルバイトもパートも正社員と変わりません。

→2.退職届・退職願の書き方を参照

契約社員の期間満了時の場合…書かなくてOK

契約社員や派遣社員などで、あらかじめ決まっている契約期間が満了になり退職する場合。この場合、最初からその期間だけ働くことが前提となって雇用契約が結ばれていますから、退職届も退職願も書かなくてOKです。

契約期間満了前に辞める場合は退職届・退職願が必要

ただし、満了日を待たず契約期間の途中で辞める場合は、正社員と同じく退職届・退職願を出しましょう。

→2.退職届・退職願の書き方を参照

5.会社都合の場合、退職願・退職届はどうすべき?

会社都合や解雇の場合は求められても退職願・退職届を書くべきではない

会社都合や解雇の場合は、退職願・退職届を書かなくて良い、と言われています。書くことで、自己都合退職にされてしまう可能性があります。

会社都合や解雇と言われたにも関わらず、退職願・退職願の提出を求められた…という場合は、安易な気持ちで提出するのは避けましょう。解雇の場合は、こちらから退職願・退職届を提出するのではなく、企業側から解雇通知書または解雇理由証明書を受け取りましょう。

会社都合や解雇の場合は失業手当(雇用保険の失業等給付の基本手当)を退職後すぐに受け取ることができますが、自己都合退職扱いになると、3ヶ月程度待たなければ支給されません。また、退職金制度がある企業では、支給額に大きな違いが出てくることも。

退職後の生活に大きく関わってくる問題です。おかしいな、と思ったら、まずなぜ退職願・退職届を出す必要があるのかを確認しましょう。納得のいく回答が得られない場合は、最寄りの労働局に相談してみると良いでしょう。

なぜ企業は会社都合なのに退職届を書かせるのか

考えられるのは、次の2つです。

- 思いやりで自己都合退職扱いにしようとしている

- 会社を守るために自己都合退職に追い込もうとしている

ひとつめのケースは、「次の就職時に不利にならないよう、自己都合退職にしよう」と、会社側が配慮してくれるケース。規則違反や法律違反、不祥事などが解雇の原因である場合、再就職時の選考に響くことは避けられません。ですが、自分の意志で辞めたことにしておけば、履歴書や面接では別の退職理由を話すことができるため、自己都合退職にしてはどうか、と勧めてくれる場合があります。

ふたつめのケースは、辞めていく従業員よりも会社を守るために、退職届を書かせようとする場合です。これには「解雇すると後に解雇した者から訴訟を起こされる可能性があるため、あくまで自己都合で退職した、という証拠を作り上げてしまいたい」「会社都合で人を辞めさせると国から受け取っている助成金が減額になるため、自己都合退職として処理しておきたい」などといった企業側の思惑があります。そのため、パワハラや法令違反が横行するような企業に多いです。

「あなたの経歴を汚さないために、自己都合退職にしてはどうか」「解雇だとあなたのためにならない」などと言われても、本当に退職届を書くべきか、冷静に考えた方が無難です。

6.知っておきたい退職届の法律論

絶対辞められる? 退職届の効力

退職届けは、そもそもなぜ出す必要があるのでしょうか。

法律上は、正社員は自分からいつでも会社を辞めることができる、とされています。実際に退職できるのは、退職の意志を伝えてから最短で2週間後ですが、どんなに引き止められたとしても、退職は可能なのです。このとき、退職の意志を伝える手段は、口頭であっても構わないとされています。

法律上ではそう定められていたとしても、口頭だけでは「言った・言わない」になり、裁判をしたとしても不利になる可能性は否めません。そこで、法律では定められていないものの、書面で意志を表示することで、後々のトラブルを防ぐため、退職届があるのです。

退職願は「退職したい」というお願いであるのに対し、退職届は「一方的な雇用契約の解約の申し入れ」。民法627条では、提出後、たとえ承認されなかったとしても、2週間後には退職が可能になるとされています。

民法627条1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

法律上は「退職届+内容証明郵便」で辞められるが…

このように、法律上は、申し入れさえすれば退職は可能です。就業規則で退職に関する決まりごとが別に定められていたり、退職届を受け取ってもらえない、といった事情が絡んできたとしても、内容証明郵便で退職届を送りつけてしまえば、法的には労働契約を解約することができるのです。

ただし、こうした強引な辞め方はできる限り避けたいもの。そうでなくても、退職後も源泉徴収票や離職票、年金手帳などを送ってもらうなど、何かとコンタクトを取る機会があります。

したがって、どんなに法律上は退職が可能だとしても、退職届を内容証明郵便で送るのは最終手段。できるだけ会社側と話し合いの上、双方合意での退職を目指すべき。円満退職に向けた交渉を試みたが、どうしても辞めさせてもらわない場合のみ、この最終手段を検討しましょう。その際は、自分一人で考え込まず、労働局の労働基準監督署に相談しながらアクションを起こすと良いでしょう。

労働基準監督署は労働者の強い味方

労働基準監督署は、労働者の権利を守るべく、企業や経営者側に労働条件の改善や指導・注意・勧告を行う立場にあります。退職に関する相談では法的なアドバイスなども受けられるため、とても心強い存在です。

退職届は撤回できないが無効扱いになることも

退職届は退職願と違って撤回できない書類です。ですが、次のような場合は、退職願でも退職届でも、届け出自体が無効とされる場合があります。

|

いずれの場合も、本人の意志に反するかたちで退職届を提出してしまったとき。本人の意志で出した場合は、無効と見なされることはありません。

以上、いかがでしたか?

退職届も退職願も、退職できるか否かを決める大切な書類です。くれぐれも間違いや誤解のないよう、細心の注意を払いましょう。

※退職届・退職願の封筒の書き方はこちらの記事をご覧下さい。