辞めるときは「会社都合の方が有利」とは聞くものの、それは本当でしょうか?

会社都合退職のデメリットや、会社都合退職になる明確な条件はあまり知られてはいません。ここでは、そんな会社都合退職の“すべて”を解説します。

1.会社都合退職のメリット

まず、会社都合退職には、自己都合退職と比べ、どんなメリットがあるのでしょうか。

失業給付金をすぐ受け取れる

自己都合退職と会社都合退職の最大の違い、それはハローワークで失業手当=失業給付金を受け取れる期間が違うこと。

失業給付金は、離職した人が次の仕事に就くまでの間の生活を支えるために支給されるもの。雇用保険に一定期間加入していた人は、一日あたり6000~8000円程度を上限に、直近半年間の月給の50~80%分の給付金を受け取ることができる制度です。

自己都合退職や懲戒解雇による退職者(「一般受給資格者」)は、給付制限と言って、ハローワークに離職票を提出してから7日+3ヶ月後に初めて支給が開始します。このため離職後3ヶ月間は失業給付金の助けなしで生活を組み立てていかなければなりません。

ですが会社都合の退職者は、「特定受給資格者」と呼ばれ、退職後、ハローワークに離職票を提出した7日後に、初月分の失業給付金を受け取ることができます。

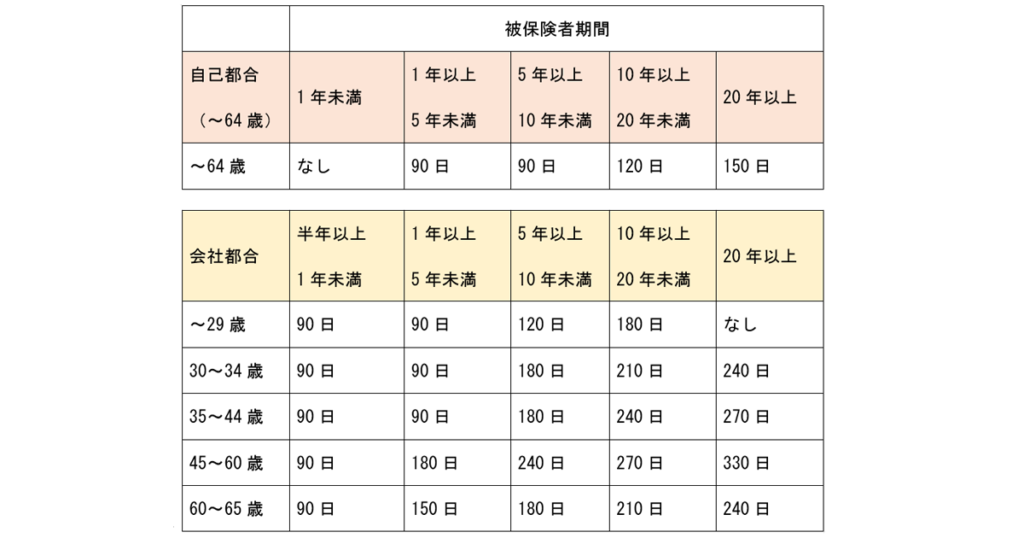

特定資格受給者が失業給付金支給を受けられる期間

会社都合退職だと、失業給付金をもらえる最大期間も長め

自己都合退職に比べ、会社都合退職の方が失業給付金の支給を受けられる期間も長めです。

被保険者期間が1年未満でも会社都合なら失業給付金が出る

自己都合の場合、失業給付金を受けられるのは最低でも1年以上、雇用保険の被保険者として保険金を納めていた人に限ります。会社都合の場合は、被保険者期間が半年以上あれば支給対象として、最大90日間まで失業給付金の給付を受けることができます。

解雇予告手当を受け取れる場合も…

会社都合退職の中でも「解雇」に該当する場合、最大30日分の給料が支給される解雇予告手当を受け取ることができます。会社側が従業員を解雇する場合、離職日の「30日以上前に予告すること」が決まりですが、事前に告知することが難しい場合は「最大30日分の給料を解雇予告手当として支払わねばならない」と労働基準法第20条に定められているからです。

解雇予告手当の支給額は解雇の通知を受けたタイミングによって異なります。

|

2.会社都合退職のデメリット

会社都合退職をする際に、気をつけておくべきことは? 影響が出やすいのは転職時の評価と言われています。

会社都合だと転職が不利になる?

自己都合退職に比べて、会社都合退職は転職・再就職時に不利になる。そう耳にしたことはありませんか? それはあながち間違いではありません。

履歴書や面接では、前職の退職理由に触れることを避けて通れません。「自己都合退職を繰り返しているほうが(忍耐力がない・きちんと職場を選んでいないという意味で)悪印象なのではないか」と思いがちですが、よりリスクが高いのは会社都合退職の場合です。

基本的に、企業というのは優秀な人材であればあるほど、会社側から辞めさせようとはしません。加えて、会社都合退職の中には、個人の実力不足や成績不振を理由とした解雇も含まれます。

そのため、中には「会社都合の退職」とあるだけで、応募者の実力や就労態度などにも何か問題があったのではないか…と邪推する面接官も。そうでなくとも、自己都合退職よりも慎重に評価しようとする面接官は多いでしょう。

会社都合退職の理由が、会社の倒産など、明らかにあなたに非がないものなら良いですが、個人の成績不振や、実力不足を彷彿とさせる理由の場合、相手にそれが伝わってしまうことで、転職が不利になる可能性はぬぐえません。また、理由を詳しく話すほど、「会社都合退職を勝ち取るためにもめ事を起こした人なのではないか」と警戒されてしまう危険性も。

もちろん中には全く気にしない面接官もいるでしょう。そして懲戒解雇ほどのマイナスイメージを帯びてこないことも事実です。ですが、経歴は次の転職だけでなく、一生ついて回るもの。今後、転職するたびに会社都合退職の事実が何らかの影響を与える可能性があることは、心に留めて置きましょう。会社都合で退職せざるを得ない場合は、退職理由の説明や自己アピール等、自己都合のときよりも入念に面接・履歴書対策を講じておきましょう。

3.会社都合退職の定義

会社都合退職の定義は「退職の主な原因が会社側にあること」

会社都合退職の定義とは?

自己都合退職は、転職や結婚・引っ越しなど、自分の都合や自分の意志で労働契約の解除=退職をすること。

それに対し、会社都合退職は、リストラや倒産や経営悪化に伴い、会社側から労働契約の解約申し出がある場合など、労働契約解除=退職の主な原因が会社(雇用主)側にあるもの、と定義されています。

「倒産」「解雇」「大量離職」「退職勧奨」は会社都合による退職

(厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」より) |

○「倒産」や「経営不振による人員削減」で仕方なく退職する → 会社都合

×「経営が傾いてきた」「倒産しそう」と自己判断して退職する → 自己都合

懲戒解雇は含まない

会社都合退職に含まれる「解雇」は、あくまで一般的な理由によるもので、懲戒解雇(違反・違法行為や問題を起こした労働者が責任をとるために解雇されること)は含まれません。

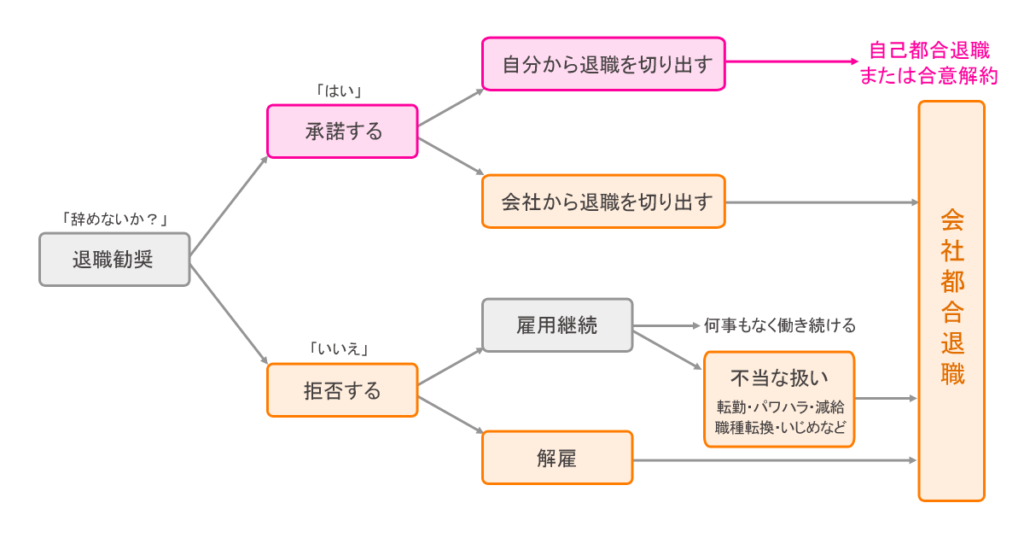

退職勧奨は会社都合にならないケースもある

厚生労働省では上記のように定められていますが、5つ目の退職勧奨は会社都合にならないケースがあります。

退職勧奨とは、会社側が「辞めてくれないか?」と退職を促すもの。従業員側は拒否することもでき、解雇のように必ず応じなければならないものではありません。退職勧奨はあくまで働きかけで、勧奨があった後、退職までの流れ次第で、会社都合か自己都合かが変わります。

退職勧奨が会社都合になるケース・ならないケース

| ○退職を拒否してもなお退職を促される、または退職してもおかしくないような不当な扱いを受けた場合は会社都合に。 ○退職を承諾したあと、会社側から退職するよう切り出した(解雇など)場合は会社都合に。 ×退職を承諾したあと、自分から退職を切り出した場合は自己都合になるケースがある。 |

4.会社都合退職なのに退職届の提出を求められたら

会社都合退職の場合、退職届は提出しない

自ら退職の意志を伝える自己都合退職と違って、会社都合退職の場合、こちらから退職届を書いて出す必要はありません。

会社側から退職届の提出を求められることがある

退職勧奨(会社側が労働者に退職の誘引をすること)の場合、企業によっては退職届の提出を求めることがあります。

理由は、退職勧奨が成立したことを記録として残したいため。ですが退職届は、それ自体が「従業員が自ら辞意を表明したこと」の証にもなってしまうことから、自己都合退職として処理されてしまうケースも。

退職勧奨であっても退職届は出さない方がベター

良識ある企業では心配ありませんが、一部の悪質な企業では、退職届を提出したところ、会社都合であっても自己都合退職扱いにされてしまったというトラブルも発生しています。退職勧奨には承諾するものの自己都合退職にはなりたくない場合、退職届は求められても出さない方がベターです。

どうしても提出して欲しいと迫られた場合の対処法

会社によっては手続き上、どうしても退職届が必要になる場合があるかもしれません。その場合は、後々のトラブルを防止するために、「会社都合退職にすること」の証拠を得ることが重要になります。

会社都合退職の通知書を用意してもらうことが一番理想的ですが、難しい場合は一筆書いてもらう、それも難しい場合は、口頭で「退職届を書いても良いですが、会社都合退職ですよね?」と問いかけつつ、その際に生じた先方とのやりとりを記録しておきましょう。

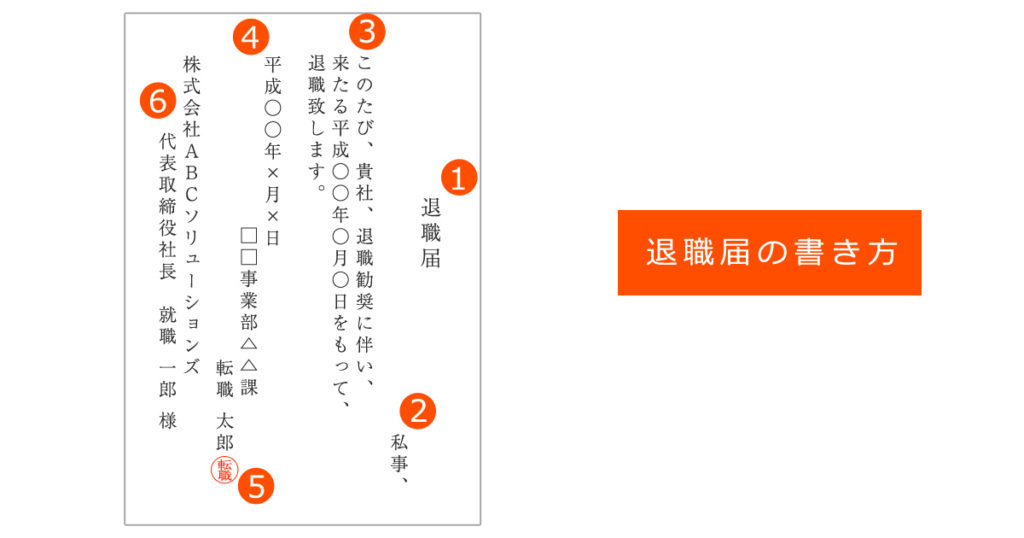

会社都合(退職勧奨)の退職届の書き方「一身上の都合」とは書かない!

どうしても退職届を書かなければならない場合は、「貴社、退職勧奨に伴い」と書きましょう。退職届を提出している時点で自己都合扱いになる可能性があることに変わりはありませんが、「一身上の都合により」とするよりは、まだ自己都合退職にされにくくなるからです。

1.一行目の中央に「退職届」と明記

2.二行目の最下に「私事、」として書き始める※「私儀、」としても可。いずれの場合も「、」を忘れないこと

3.三行目の頭から次の文章を記す

退職届の本文「このたび、貴社、退職勧奨に伴い、来たる平成○○年○月○日をもって、退職致します。」 |

4.1行開けて、提出する日付と所属部署名、自分の名前を書く

5.自分の名前の下に認印または三文判(シャチハタのような朱肉がいらないものは不可)で捺印

6.宛名として、退職する会社の正式名称と代表者名(社長)を明記

※会社名は「(株)」「(有)」など省略は不可

※代表者名が自分の名前よりも上に行くよう余白を調整する

※「様」を忘れずに(様の代わりに「殿」としても可)

退職届を提出した場合の会社都合か否かの判断は、弁護士でも意見が分かれるほどグレーです。

出さなくて済むなら提出しない方を選び、出す場合も必ず「貴社、退職勧奨に伴い」とした上で、会社側とのやりとりを記録するなど、会社都合である証拠を確保しておきましょう。

退職勧奨以外で退職届の提出を求められたら…

先述の通り、一般的に会社都合で退職届が必要になるのは退職勧奨の場合です。

それ以外で退職届の提出を求められた場合は、安易な気持ちで引き受けず、まず本当に必要なのか、なぜ提出しなければならないかを会社側に確認しましょう。

納得できる解答が得られた後も、基本的には、退職勧奨時と同様です。自己都合退職時における「一身上の都合により」にあたる部分をどう書くべきか、相手の指示に従って退職届を作成する傍ら、必ず会社都合退職である証拠を集めておきましょう。

万が一、「『一身上の都合により』と書いて欲しい」と言われても、絶対にその通りには書かないこと。

折り合いが付かない場合は労働局に相談

退職届の件に限らず、もしも会社都合退職にあたって会社側と折り合いが付かなかったり、受け取れるはずの退職金や解雇予告手当が支給されないなど、トラブルになってしまったら。

全国の都道府県労働局や労働基準監督署等に設置されている「総合労働相談コーナー」に問い合わせるのがベター。

無料で専門の相談員が相談に応じてくれます。

→総合労働相談コーナー-厚生労働省

→日本司法支援センター(愛称:法テラス)

コールセンター電話番号0570-078374(おなやみなし)

証拠があればハローワークで会社都合にしてもらえることも

退職届を提出した後、万が一、会社から不当に自己都合退職扱いにされてしまっても、後で証拠品とともにハローワークへ届け出ることで、会社都合扱いにしてもらえることがあります。

企業側との間では自己都合退職となりますが、ハローワークでは失業給付金の特定受給資格者となるため、失業給付金は退職後すぐに受け取ることができます。

ハローワークへの届け出は、退職後、企業側から発行された離職票を持って、失業認定や失業給付金の手続きの際に一緒に行えばOKです。

ハローワークでは他にも会社都合退職扱いになる条件がある

実はこれ以外にも、会社都合退職とみなされる条件があります。ものによっては、自発的に退職した場合や、既に自己都合退職をしてしまった場合も、会社都合退職とみなされることがあります。次の章で、そんな会社都合にできる条件を1つずつ解説していきます。

5.ハローワークで会社都合退職扱いになる条件一覧

会社側に非があれば、「会社都合退職」扱いになる

4.で説明した退職勧奨や、会社側から労働契約の解約を申し出られた場合以外でも、ハローワークで特定受給資格者の手続きをする際に、会社都合退職と同等の資格を得られる場合があります。

特定受給資格者の手続きとは…

退職後、新しい会社に入社するまで期間が空く場合、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。この際、会社側に非がある退職だとみなされると、会社都合扱いと同等の特定受給資格者という扱いになり、会社都合退職者同様、手続きの7日後から失業給付金の受給を受けることができます。

特定受給資格者の手続き方法

退職後、勤めていた会社から離職票(「雇用保険被保険者離職票1・2」)を受け取り、管轄のハローワークへ。「求職の申し込み」を行う際に合わせて相談します。

手続きに必要なもの

|

特定受給資格者の認定を受けるには、会社側に非があることを証明できるものがあった方が望ましいと言われています。次で、特定受給資格者の認定を受けられる条件と、それぞれの手続き上のポイントをご説明します。

特定受給資格者になる可能性がある条件

次のような場合は特定受給資格者に該当し、会社都合退職扱いになる、と定義されています。該当する場合は、手続きに必要なものを持ってハローワークへ相談することで特定受給資格者になる可能性があります。

1.勤務地が遠くなった

事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

事務所の移転で、通勤が困難(自宅~会社までの通勤時間が往復4時間以上)になった場合で、移転後3ヶ月以内に離職した場合。

【手続きに必要なもの】

|

2.入社前に聞いていた話と違った

労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

給与・待遇や労働時間、仕事内容など…入社後の労働条件が採用条件と異なる場合。就職後1年未満の離職に限り有効。

【手続きに必要なもの】

|

3.給与支払いの遅延・滞納・未払い

賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

【手続きに必要なもの】

|

4.給与の減額

賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

従来の給与額の85%未満に減額された場合。但し降格に伴って減額した場合や、出来高払いなどの業績によって月ごとの賃金が変わる契約の場合は該当しない。

【手続きに必要なもの】

|

5.残業が多い

離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

今まで3ヶ月以上の間、毎月45時間以上の残業が続いている場合、もしくは行政機関から企業側に忠告がなされていたのにも関わらず改善されなかった場合。

【手続きに必要なもの】

|

6.仕事内容の変更

事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

特定の仕事を遂行するための採用だった、もしくは同一職種を10年以上継続していたのにも関わらず、会社側からの命令で従来とは極端に異なる職種に変えられてしまった場合(事務として採用されたのに突然営業に回された、10年以上技術者として同じ会社に勤務していたのにいきなり販売に回された、など)。

【手続きに必要なもの】

|

7.更新前提だったのに雇用契約が更新されない

期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

○年契約・○ヶ月契約など…期間契約で働いている人で、入社時に契約更新や延長が前提となっていた場合。

※入社時の契約書に記載があることが前提。また契約更新に条件が付いており、それが未達だった場合は該当しない

【手続きに必要なもの】

|

8.長く働いているのに雇用契約が更新されない

期間の定めのある労働契約の更新によリ3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

同じく期間契約で働いている人で、就業規則に更新前提の旨が書かれていなかったとしても、長く勤めていれば契約更新できなかったときに会社都合扱いになる場合があります。具体的には、これまでにその会社で一度でも契約更新を行っており、かつ3年以上その会社で継続して働いているのに、それ以上の契約更新をさせてもらえない場合。

※定年退職の場合は初めから「いつまでに辞める」という上限があるため該当しない。

【手続きに必要なもの】

|

9.セクハラ、パワハラ、いじめ、嫌がらせ

上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

上司や同僚からセクハラ・パワハラ・いじめ・嫌がらせの被害を受けている場合。

| 【手続きに必要なもの】

ハローワークに相談の上、指示に従いましょう。 |

10.会社命令での休職

事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

会社側から休職を命じられ、3ヶ月以上休職が続いた場合。

【手続きに必要なもの】

|

11.会社側の法令違反

事業所の業務が法令に違反したため離職した者

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

行政から指摘されたものの改善を怠っている法令違反がある場合。クライアントや消費者に対する法令違反はもちろん、従業員に健康被害をもたらすオフィス環境での法令違反なども該当します。

| 【手続きに必要なもの】

行政から指摘があったにも関わらず改善されていない法令違反の場合は、その旨を口頭でハローワークに報告。行政指導がまだの案件に関しては、自ら証明の必要あり。ハローワークにどう対処すべきか相談を。 |

(引用元:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」より)

上記はあくまで一例です。実際に必要となる証拠品は退職時の状況やハローワーク事業所により異なります。上記を念頭に置きながら、どんなものを用意すれば良いか、ハローワークに相談してみるとよいでしょう。

特定理由離職者も失業給付金を早く受け取れる

失業給付金を早く受け取れる制度として、特定受給資格者以外に「特定理由離職者」があります。

自己都合退職者であっても、次のような条件に1つでも合致する場合は、特定理由離職者となり、特定受給資格者同様、給付制限なしで失業給付金を受け取ることができます。

1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合

又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

5.次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

- 結婚に伴う住所の変更

- 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

- 事業所の通勤困難な地への移転

- 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

- 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

- 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

- 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

6.その他、「特定受給資格者の範囲」の「業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

(※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。

特定理由離職者の認定は、特定受給資格者同様、医師の診断書などが必要になるケースも。詳細はハローワークに確認してみると良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか。記事が少し長くなったため、要点を最後にもう一度おさらいしましょう。

会社都合退職のメリット

- 失業給付金を3ヶ月待たずに受け取れる

- 解雇の場合は最大で給料30日分の解雇予告金を受け取れる

会社都合退職のデメリット

- 転職時に不利になりやすい

会社都合退職とは

- 退職の主な原因が会社側にあること

会社都合退職に該当するもの

- 解雇・リストラ・倒産・経営不振など(懲戒解雇は含まない)

- 退職勧奨は定義されているもののグレーゾーン

会社都合退職の退職届

- 基本的には自分から出さなくてOK

- 退職勧奨だと求められるができれば出さない方が良い

- どうしても出す際は「貴社、退職勧奨に伴い」と書き、会社都合である証明を別に用意

会社都合退職で揉めたら

- 労働局の「総合労働相談コーナー」に相談

- 無理せずハローワークで特定受給資格者または特定理由離職者の認定を受ける

ハローワークで会社都合退職にしてもらえる可能性があるもの

- 勤務地が遠くなった

- 入社前に聞いていた話と条件が違う

- 給与支払いの遅延・滞納・未払い

- 給与の85%以上の減額

- 残業が多い(毎月45時間以上×3ヶ月以上)

- 仕事内容を変更させられた

- 更新前提だったのに雇用契約が更新されない

- 長く働いているのに雇用契約が更新されない

- セクハラ、パワハラ、いじめ、嫌がらせ

- 会社命令で3ヶ月以上休職させられた

- 会社側が法令違反を犯した

以上。会社都合退職は、失業給付金の面では優遇されるものの、転職時に不利になる可能性も。

また、会社都合による退職なのに、そうでない扱いを受けそうになった場合は、ハローワークに届ければ会社都合退職と同等の扱いを受けられる可能性があります。困ったらハローワーク(労働局)に相談してみましょう。